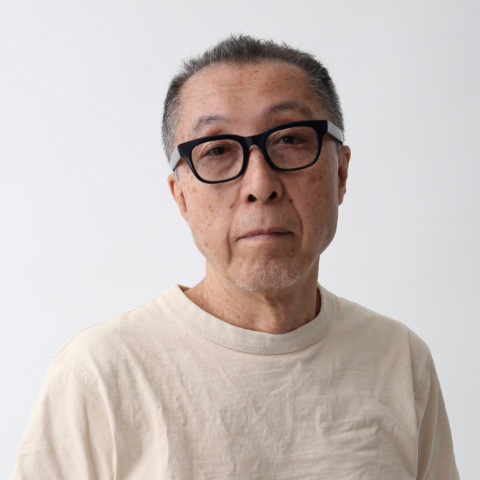

- Naoki IIJIMA DESIGN

- Japan Commercial Environmental Design Association

- INTERIOR DESIGN MEETING CHAIR Rep

- JDCA

| Area |

Interior design / Spatial design / Architecture |

|---|---|

| Sites |

略歴、プロフィール

1973年武蔵野美術大学工芸工業デザイン専攻卒業。スーパーポテトにおいてBAR RADIO、OLD NEW、無印良品青山などを手がけた後、1985年飯島直樹デザイン室を設立、その後のモダニズムデザイン転換期を歩んだ。THE WALL、伊丹十三邸、内儀屋、5S NEW YORK、blupond SEOUL、ほぼ日刊イトイ新聞、PMO、工学院大学、STONESなど国内外の空間デザインに携わる。2008-2014JCD日本商環境デザイン協会理事長、2011-2016工学院大学建築学部教授。著書に「インテリアデザイン空間の関係・イメージ・要素」(共著2003年六耀社発行)、「飯島直樹のデザイン / カズイスチカ / 臨床記録1985-2010(2010年平凡社発行、「ゼロ年代11人のデザイン作法」(共著2012年六耀社発行)、「Melting Function 飯島直樹のデザイン手法」(2024年かたちブックス発行)がある。

実績、ケーススタディ

倉庫の家/1986

| クライアント |

岩立マーシャ

|

|---|---|

| 担当領域 |

住宅

|

倉庫だった空間を、住まいと写真スタジオに改装。倉庫の空白であることをそのまま使い、住まい方のスタイルとした。

THE WALL CIBREO/Restaurant /1990

| クライアント |

三倶

|

|---|---|

| 担当領域 |

リストランテ

|

1990年、フィレンツェのリストランテCIBREOの東京出店。一面にステンドグラスを施し、淡い光に包まれる空間。イギリスの美術家ブライアン・クラークの作品でありドイツで制作されたステンドグラスを持ち込んだ。

映画監督の家/1987

| クライアント |

伊丹十三

|

|---|---|

| 担当領域 |

住宅

|

小さなマンションの改装。「老後にカミさんと住むかもしれない」と、とりあえず考えている伊丹十三さんの住まいの設計だった。家というのは、<その人>のためのものだと思う。<その人>が住むことに無関心だとかなり困る。伊丹さんにも困った。心ここにないのだった。精神分析の世界に入れ込んだ後の映画に没入した時期で、しかも処女作『お葬式』に出てくる湯河原の家があるので、いわばおまけの家。「料亭の感じで、、、」と希望を言い、「この後はちょっと下のキャンティで」と、ご自分の食堂のようなレストラン・キャンティで昼からワイン。そんな次第だったので、この住まいは、<余白の家>のようなものになった。

内儀屋/1991

| クライアント |

千根利明

|

|---|---|

| 担当領域 |

和食店

|

内儀屋が開店したのは1991年。京都で探し求めた一枚板の木を使った。銀杏の木を地下のカウンターに、楠の木を1階の大テーブルに用いた。楠の木は1年以上も清々しい香を立ち上らせた。私は、手漉きの和紙の袋張り、黒く焼いた鉄、石を混ぜ込んだテラゾーも床など、身体と物の密度の高い照応をつくりたかった。この店で酒を飲み、物はどれも身に馴染んだが、何にも増して強くあり続け、触れた瞬間に向こう側から何事か押し返してくるものは、一枚の木の塊だった。人の身体と物質の間には、粒子の流入のような次第や、相補的な相互作用というものが、事実としてあるのかもしれないと思った。

工学院大学B-ICHI /2015

| クライアント |

工学院大学

|

|---|---|

| 担当領域 |

大学学生ラウンジ=ラーニングコモンズ

|

学生たちの集合ラウンジ。学びの場の再定義=ラーニングコモンズとして計画された。グレー一色の空間にレンガの柱が並び、その間にコミュニケーションを触発する場が多彩に組み込まれる。